事件回顾:一颗乳牙引发的生死危机

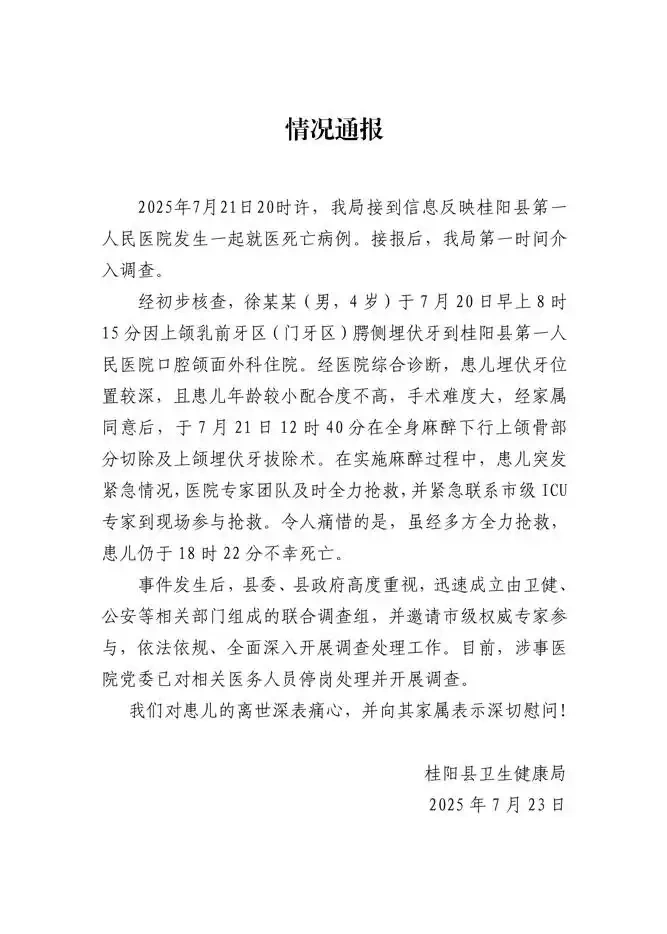

2025年7月21日,湖南桂阳县第一人民医院发生一起令人痛心的医疗事件:一名4岁男童因上颌乳前牙区腭侧埋伏牙(即藏在上颚内侧牙龈或骨头的未萌出乳牙)住院治疗。手术当日,孩子在全身麻醉下接受上颌骨部分切除及埋伏牙拔除术,术中突发意外,经抢救无效离世。

这颗乳牙本是儿童常见的发育异常问题——埋伏牙可能影响恒牙萌出或引发炎症,但多数情况下可通过观察或微创治疗解决。然而,此次治疗却因全麻手术的高风险性导致悲剧发生,引发公众对儿童口腔医疗安全、麻醉必要性及家长决策权的广泛讨论。

悲剧背后的核心争议:为何一颗乳牙需全麻手术?

1. 全麻的适应症争议

全麻技术虽能解决儿童不配合治疗的问题,但其风险不容忽视。尤其是低龄儿童,麻醉可能引发呼吸抑制、过敏反应甚至心搏骤停。根据临床共识:

- 常规拔牙:若孩子能配合(如仅处理浅龋或松动乳牙),局麻即可完成,无需全麻;

- 复杂情况:仅当埋伏牙位置极深、手术创伤大(如需切除部分上颌骨)、或孩子存在严重自闭症等无法配合时,才考虑全麻。

此次事件中,男童仅4岁,埋伏牙是否必须通过全麻+上颌骨切除术处理?是否存在更保守的替代方案?这些问题成为舆论焦点。

2. 家长认知与医疗建议的博弈

许多家长因孩子哭闹抗拒治疗,倾向于选择“一步到位”的全麻方案,却忽视了手术风险。而部分医疗机构为追求效率或经济效益,可能过度推荐全麻。此次事件暴露出医患沟通的缺失——家长在术前是否充分了解手术必要性?医院是否对全麻风险进行了详尽告知?

家长必知的三大避坑指南

1. 理性认知乳牙问题:不盲目拔牙,不轻信“必须手术”

- 常见误区:认为乳牙早晚脱落,无需治疗;或一听“埋伏牙”“龋齿”就要求拔除。

- 科学建议:

- 优先保守治疗:浅龋可通过补牙修复;轻微松动乳牙可观察自然脱落;

- 拔牙指征严格:仅当乳牙严重蛀穿牙髓、反复感染引发脓肿、或恒牙萌出受阻时,才需拔除;

- 多咨询权威意见:避免依赖单一医生建议,应带孩子到正规公立医院儿童口腔科,通过X光片等检查评估牙齿发育状况。

2. 谨慎对待全麻手术:资质、风险、知情权缺一不可

若确需全麻(如孩子无法配合且治疗复杂),家长需重点核查以下事项:

- 医院资质:确认医院具备儿童全麻手术专项许可,麻醉科需配备儿科专用设备(如小儿呼吸机、急救药物);

- 医生经验:主刀医生需有丰富的儿童口腔手术经验,麻醉医师应专攻儿科麻醉,熟悉低龄儿童生理特点;

- 风险告知:要求医生书面说明全麻可能引发的并发症(如喉痉挛、过敏性休克),并签署知情同意书;

- 替代方案:询问是否可通过镇静技术(如笑气吸入)或分次局麻治疗降低风险。

3. 全程沟通与证据留存:保障知情权与维权依据

- 术前沟通:明确记录治疗方案、手术步骤、预期效果及替代选项,必要时录音或录像;

- 书面材料:索取并保存病历本、检查报告、费用清单、麻醉同意书等文件;

- 术后观察:若孩子出现异常反应(如持续发热、呼吸困难),立即就医并封存病历。

延伸思考:如何为孩子的口腔健康保驾护航?

1. 日常预防优于治疗

- 刷牙习惯:从第一颗乳牙萌出起,家长应用含氟牙膏(米粒大小)为孩子刷牙,每日两次;

- 饮食控制:减少高糖零食摄入,避免睡前喝奶后不刷牙;

- 定期检查:每3-6个月带孩子到儿童口腔科涂氟、做窝沟封闭,早期发现龋齿或发育异常。

2. 建立正确的医疗决策观

- 拒绝焦虑营销:警惕“无痛拔牙”“快速矫正”等过度宣传,理性看待治疗必要性;

- 信任但不盲从:医生是专业顾问,但家长需主动学习基础医疗知识(如区分乳牙恒牙、常见口腔疾病症状)。

结语:让悲剧止于谨慎与科学

4岁男童的离世是一场本可避免的悲剧。它提醒我们:儿童医疗无小事,每一次选择都需以安全为前提。家长既要摒弃“讳疾忌医”的拖延心态,也要避免“过度医疗”的盲目信任。通过提升科学认知、严格核查医疗资质、坚守沟通与证据底线,才能为孩子筑起一道守护生命健康的防线。

愿所有孩子都能在阳光下无忧无虑地微笑,而每一颗乳牙的脱落,都伴随着健康恒牙的成长,而非亲人的泪水。