引言:传统观念与科学事实的碰撞

“煲汤一小时,精华全在汤里””喝汤比吃肉更滋补”——这类说法在中国家庭中代代相传,甚至成为许多人饮食养生的”金科玉律”。尤其在寒冷季节或病后调养时,一碗热腾腾的鸡汤、骨汤常被视为”大补之物”,而锅里的肉块却被当作”无用残渣”。然而,现代营养学研究却揭示了一个颠覆常识的真相:汤的营养远不如食材本身,喝汤弃肉反而可能错失关键营养素。

本文将结合权威数据与实验研究,拆解”汤比肉更有营养”这一误区背后的科学逻辑,并提供健康喝汤的实用建议,帮助读者在享受美味的同时,真正获取均衡营养。

汤的营养真相:看似浓郁,实则”水多营养少”

1. 汤的主体是水,营养成分占比极低

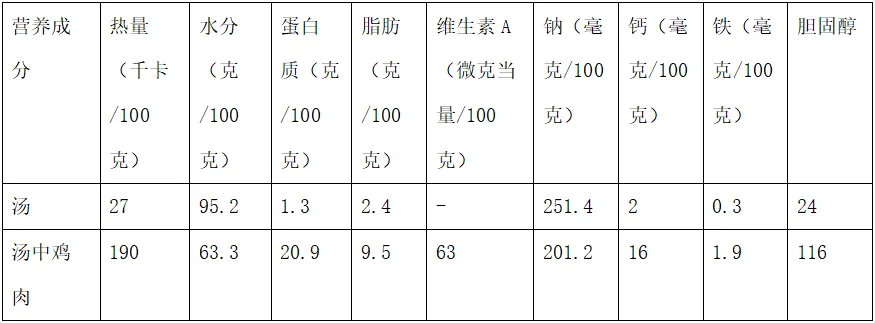

以最常见的瓦罐鸡汤为例(数据源自《中国食物营养成分表》第六版):每100克鸡汤中,水分含量高达95%以上,蛋白质仅1.3克,而同等重量的鸡肉蛋白质含量是其16倍(约21克)。这意味着,一碗300克的鸡汤仅含约3.9克蛋白质,而其中的鸡肉却能提供超过60克蛋白质——汤的营养密度远低于固体食材。

其他营养素对比同样明显:鸡汤中的钙含量仅为鸡肉的1/8,铁含量为1/6,而钠含量反而比鸡肉高出25%。即使是脂肪含量,看似清淡的瓦罐鸡汤也有2.4克/100克(若炖煮前煎炒食材,脂肪含量会进一步升高)。

2. 溶入汤中的蛋白质有限且难吸收

研究发现,肉类在炖煮过程中仅释放约7.8%~22.98%的蛋白质到汤中(陆路等,2020),且这些蛋白质多为分子量较大的”难溶性蛋白”,人体吸收率远低于直接吃肉。相比之下,肉类中的优质蛋白(如肌纤维蛋白、胶原蛋白)仍以固态形式保留在食材中,更易被人体消化利用。

3. 特殊人群需警惕:高嘌呤与高脂肪风险

- 痛风/高尿酸患者:肉类中的嘌呤易溶于水,长时间炖煮会使汤中嘌呤浓度飙升。实验显示,炖煮5小时的鸡汤嘌呤含量可达150~300毫克/100克(接近海鲜水平),远超人体每日推荐摄入量(300毫克以内)。

- 肥胖与三高人群:奶白汤的乳白色并非”营养丰富”的标志,而是脂肪微粒悬浮形成的视觉效果。例如,用猪骨加肥肉熬制的汤,脂肪含量可达5~10克/100克(接近全脂牛奶的2倍),长期过量饮用易导致血脂升高。

4. 蔬菜汤:营养流失更显著

蔬菜中的水溶性维生素(如维生素C、B族)和抗氧化物质(如花青素)虽能部分溶入汤中,但长时间高温加热会破坏其活性。例如,菠菜汤中的维生素C在煮沸10分钟后损失率超过50%。此外,蔬菜中的膳食纤维几乎不溶于水,喝汤无法替代吃菜的益处。

为何人们坚信”汤比肉更有营养”?心理与文化的多重影响

1. 味觉误导:鲜味物质带来的”营养错觉”

炖汤时,肉类释放的谷氨酸、天冬氨酸等氨基酸与盐结合形成天然鲜味剂(如谷氨酸钠),搭配脂肪的香气和香辛料的味道,会激活大脑的愉悦中枢,让人误以为”好喝=有营养”。实际上,这种鲜味仅代表风味物质丰富,而非营养价值高。

2. 传统观念与认知惯性

在过去物质匮乏的年代,肉类稀缺,一碗肉汤可能是难得的营养来源,因此被赋予”滋补”的象征意义。此外,”以形补形””精华浓缩”等朴素观念也加深了人们对汤的迷信——例如认为奶白汤是”骨髓精华”,骨汤能”补钙”(实则汤中钙含量不足牛奶的1/20)。

3. 心理与生理的”省力偏好”

对于牙口不好或消化功能较弱的人群,喝汤确实比咀嚼肉类更轻松,久而久之形成”汤更易吸收”的误解。但实际上,现代营养学强调”均衡摄入全营养”,仅靠汤无法满足人体对蛋白质、铁、锌等必需营养素的需求。

科学喝汤指南:如何兼顾美味与营养?

1. 喝汤更要吃肉:”精华”在食材里

无论是鸡汤、鱼汤还是骨汤,正确的做法是”汤料同食”,尤其是儿童、孕妇、术后恢复者等需要高蛋白的人群。建议将炖煮后的肉类撕成丝或剁碎,搭配汤一起食用,既能享受风味,又能获取足量优质蛋白、铁和维生素B12。

2. 避开”伪营养”陷阱:少喝这三类汤

- 奶白浓汤:如猪蹄汤、鲫鱼汤,脂肪含量高,建议撇去表面浮油后再饮用。

- 重口味汤:火锅汤底、长时间熬煮的卤汤通常钠超标(每100毫升可能含盐2~5克),易诱发高血压。

- 高嘌呤汤:海鲜汤、内脏汤(如猪肝汤)嘌呤含量极高,痛风患者应绝对避免。

3. 搭配多样食材,提升整体营养

推荐选择**”清汤+丰富配料”**的组合,例如:

- 菌菇豆腐鱼汤(鱼类提供优质蛋白,菌菇含多糖类免疫物质,豆腐补钙);

- 玉米胡萝卜排骨汤(杂粮补充膳食纤维,绿叶菜增加维生素摄入);

- 番茄土豆牛肉汤(番茄红素与铁元素协同促进吸收)。

4. 特殊人群的汤饮建议

- 高尿酸/痛风患者:选择低嘌呤谷物汤(如小米粥汤、燕麦汤),避免肉汤和菌菇汤。

- 消化功能弱者:可将食材炖煮更软烂(如鸡肉撕成丝、蔬菜切碎),但依然要吃固体部分。

- 控糖人群:避免勾芡浓汤(如西湖牛肉羹),以防淀粉摄入过量升高血糖。

破除谣言:科学认知营养传递的本质

炖煮过程中,食材中的营养素转移遵循特定规律:

- 易溶于水的成分:部分水溶性维生素(如B族)、钾离子、肌苷酸(鲜味物质)会少量进入汤中;

- 难溶/不溶成分:蛋白质、铁、钙、膳食纤维等仍主要保留在固体中。

因此,“浓缩的是精华”这一说法在煲汤场景中并不成立——汤更像是食材风味的载体,而非营养的富集地。

回归理性,让汤成为健康饮食的配角

一碗好汤的价值在于其鲜香滋味与暖心温度,而非”营养全能王”的标签。科学饮食的关键在于”均衡搭配”——用汤调动食欲,靠食材补充营养,才是真正的养生智慧。下次炖汤时,记得多盛一碗肉,少喝两口汤,让每一口食物都物尽其用!